商微教授:七例“三亲婴儿”诞生 核质置换技术未来可期

2019年4月9日,希腊诞生了一个特殊的试管婴儿,他的“父母”一共有三个人,人们称他为“三亲婴儿”,他的诞生经历了“核质置换”这一具有争议的生殖技术。

在诞生的过程中,由希腊和西班牙医生组成的团队使用了母亲的DNA、父亲的精子以及捐献者的卵子,旨在帮助这个经历了四次试管婴儿失败患有线粒体遗传病的母亲。

这是世界上第七例经过“核质置换”技术诞生的“特殊婴儿”。2015年2月3日英国议会就是否允许拥有3个父母的婴儿出生进行决定性表决,结果以382票赞成,128票反对获得通过,英国成为 立法生效允许培育具有两个基因母亲和一个基因父亲的婴儿的第一个国家。并于2016年4月6日诞生了世界首例“核质置换”试管婴儿[1]。同年,墨西哥一个有线粒体疾病并发症的家庭也借此技术出生了一名婴儿;2017年,乌克兰一位34岁母亲同样借助该技术生下了一个孩子……

解放军总医院第六医学中心(原海军总医院)妇产科生殖中心获得国家科技部2018年重点研发项目的临床转化部分——线粒体遗传疾病治疗的辅助生殖新技术研究。健康界采访到此项目的负责人商微教授,就核质置换技术阻断线粒体遗传病的进展进行解读。

一、线粒体遗传病——无法治愈的母系遗传疾病

线粒体是与能量代谢密切相关的细胞器,无论是细胞的成活(氧化磷酸化)和细胞死亡(凋亡),均与线粒体功能有关,特别是呼吸链的氧化磷酸化异常与许多人类疾病有关。

人类细胞核内有2-3万个基因,占全部基因总数的99.9%。线粒体中有37个基因,约占基因总数的0.1%,仅限于控制线粒体的活动。线粒体中有13个基因,是编码蛋白质的基因(如ATP),与产生细胞能量有关。其余24个基因协助这13个蛋白质基因产生蛋白质。此线粒体DNA突变是环状存在于包浆中,共16569个碱基,37个基因,每个位点的改变可产生一种基因,到目前为止已发现250种线粒体疾病。

1/250的孩子以及1/10000的成人患有线粒体病,目前约有250种线粒体遗传病,在严重的线粒体病患者中,儿童约占1/6500(属于出生缺陷重大疾病防控的国家重点研发项目的范围),每200名女性就有1名线粒体基因突变携带者。据英国学者评估 ,mtDNA突变在英国东北部人口中的突变率约1/5000[2]。在我国糖尿病人群中的突变率为1.69 %[3];在我国新生儿人群中筛查线粒体 (药物性)耳聋致病突变携带率达0.27% [4]。我们在一般孕妇人群中检测m.1555A> G和1494C> T突变的检出率为0.19%[5], 这些突变携带者均很可能发展为线粒体病患者。

线粒体病目前无法治愈。且目前用于核基因遗传病阻断的方法,如产前诊断、PGD均不适用于线粒体遗传病的诊断。

线粒体基因通过不同于细胞核基因的机制代代相传。细胞核基因为父母双方遗传,线粒体基因则为母系遗传。线粒体DNA将母系家庭密切联系起来,外祖母、母亲、兄弟、姨母和舅舅的线粒体DNA可能相同。如一个人拥有高比例突变的线粒体DNA,可患有线粒体遗传病。男性的线粒体病则不会遗传给下一代。线粒体遗传病的遗传方式为一项阈值,处于20%时不发病,一旦80%时则发病,且每种疾病的阈值各不相同。线粒体遗传病是遗传缺损引起线粒体代谢酶的缺陷,致使ATP合成障碍、能量来源不足导致的一组异质性病变。该病进行性发展,可致残,甚至危及生命。症状表现随年龄和疾病严重性而有很大差异。线粒体病可影响一个器官(例如失明、耳聋或心力衰竭),也可累及多个器官。有些母亲患有线粒体病,却无症状表现,因而不知道子代会患有线粒体病。

二、核质置换技术——线粒体患者的希望

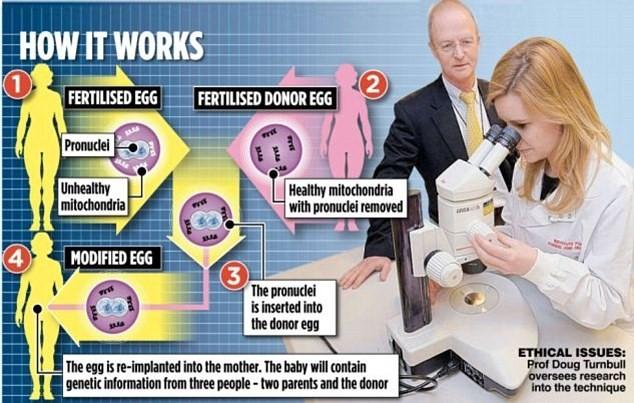

核质置换技术是指将携带者的异常的细胞质与正常供者的细胞质进行置换的技术。该技术可使携带者正常的细胞核在供者正常细胞质生育并出生正常的胎儿,从而达到根治线粒体病的目的。目前核质置换技术在阻断线粒体遗传病的应用大多数在研究阶段,因缺乏治疗有效性及相关的临床规范还未建立,故该技术在临床推广进展缓慢,仅有美国的张进(John Zhang)于2017年报道通过纺锤体移植成功活产婴儿。

核质置换分为四种:

1. 原核移植技术——已在英国获得批准应用;

2. 纺锤体核移植——已实现首例健康活产,将患者的纺锤体移植到供者的卵子中;

3. 第1级体移植;

4. 第2级体移植。

人类卵母细胞不同发育阶段的核质置换,原核移植、纺锤体核移植是针对线粒体遗传病,生发泡GV是针对高龄卵质量差(移植后的卵子仍可继续发育至成熟期,可提高成功率)。原核移植的种化,将原核从供者的包浆核中取出,将高龄患者的原核放置其中,进行电容和,形成个体,发育至胚胎移植入体内,提高成功率。若将第三天的胚胎取出,解冻后至囊胚中进行移植,会更接近新鲜状态,活力极佳,提高成功率。IVF Nuclear Transfer是出生孩子的方法:一对患病夫妇与供卵者,纺锤体进行移植,显微镜下将纺锤体取出,因无法知晓确切轮廓,周围会留有些许的包浆,未能准确实现彻底移植,如包浆为异常,则将来的会产生异常线粒体。于胚胎形成后,进行活检,明确线粒体的含量,再实施胚胎移植。

三、核质置换技术阻断线粒体遗传病的新进展

1.灵长类在纺锤体核移植(ST)后正常生长发育。

孙强教授的试验——灵长类核质置换子代至今已有2年,目前观察尤佳。猴子的核DNA与线粒体DNA分别来自两种不同遗传背景的恒河猴亚群。需考虑供体和患者之间的核DNA和线粒体DNA不匹配,可能造成子代线粒体功能障碍。但长时间的观察,目前认为核DNA和线粒体DNA之间的相互作用是有限的。

2.首例人核质置换子代健康成长

受试女性为36岁,无症状,初诊时间为10/3/2011,复诊时间为5/13/2015,8993 t>G 突变的线粒体DNA,尿33.7%,头发23.3%,血24.5%,流产4次。1st baby为女,7岁时因亚急性坏死性去世,>90% 8993 T>G。2nd baby,男,8个月因亚急性坏死去世,>90% 8993 T>G。最终患者于2016年4月正常分娩活产男婴,查体APGAR是9分,身长为1287.5px,体重3.18kg,一个月身长为1332.5px,体重为4.6kg,婴儿身体健康,已三周岁。线粒体核质置换可完全治愈线粒体遗传病。

四、“三亲婴儿”所面临的伦理问题

1、遗传身份的问题

反对意见认为,此项技术在卵子与精子之外加入了第三方,破坏了人类现有的遗传基因,不符合伦理。国家审批上允许生育男孩,男孩的线粒体不会遗传给下一代,也就是说这一代患有第三方线粒体维持个体的生长。人类细胞核内有2-3万个基因,占全部基因总数的99.9%,线粒体中有37个基因,约占基因总数的0.1,仅限于控制线粒体的活动,线粒体中有13个基因是编码蛋白质的基因,与产生细胞能量有关。余下的24个基因协助这13个蛋白质基因产生蛋白质。这项技术仅仅更换了线粒体内的13个或37个基因,线粒体DNA并不携带与身份特征有关的遗传信息。利用3个人的DNA,以及新的移植术和体外受精技术,避免将来生下的孩子从母亲那里遗传线粒体病。目前认为,健康线粒体供者的13个或37个基因,所生出的孩子的个性特征没有任何影响。因此健康线粒体供者与捐献卵或胚胎者的地位不同。她们在生物学和法律上都不会成为“第二位母亲”。

2、技术未知的风险

使用人工方法将母亲的卵细胞核与供体的线粒体置于同一卵内,尚未知晓它们之间发生的相互作用。不管是“原核移植术”还是“母系纺锤体移植术”,目前需使用药剂(如诺考达唑和灭活仙台病毒)或电刺激。这些技术虽已使用了几十年,但仍缺乏对人类生殖的安全性数据。无法得知此项技术生育的子代及其后代无线粒体病的可能性。目前研究以干细胞系统模拟人的传宗接代,人的一生体细胞分裂20-50次,如应用干细胞进行,则数月即可将50代传完,数据显示效果很好,在此基础上可应用于临床。妊娠可能会自发流产。由于医源性效应,胎儿受到的影响比线粒体病引起的更为严重。由于治疗的部分成功,胎儿受到的影响无线粒体病引起的严重。治疗可能成功,妊娠一直到分娩,生出一个摆脱了线粒体病的孩子。

3、性别选择的问题

线粒体病通过女性,而非男性传递,携带此基因的父母可能会考虑进行性别选择,宁愿生个男孩,甚至一些专家也建议这项技术仅用于生于男孩,以避免可能的遗传负面影响。为避免将疾病遗传,父母的选择情有可原。但若将此种选择作为一种政策,就有性别歧视的嫌疑。

参考文献:

[1]W angT,Sha H,JiD,eta1.Polarbodygenometransferfor preventing the transmission ofinherited m itochondrialdiseases [J].Cell,2014,157(7):1591—1604.

[2]GormanGS,SchaeferAM , Ng Y, eta1. Prevalenceofnuclear

and mitochondria1DNA mutationsrelated to adultm it0chondria1

disease[J].AnnNeurol,2015,77(5):753—759.

[3]WangS,W uS,ZhengT ,eta1. M itochondrialDNA mutations indiabetesmellituspatientsin ChineseHan population[J]. Gene,2013,531(2):472—475.

[4]Lyu KM , Xiong YH , Yu H , et a1. Screening of common deafness gene mutations in 17 000 Chinese newborns from Chengdubasedonmicroarrayanalysis[J].ChinJMedGenet, 2014,31(5):547—552.

[5]Yang SF,LiSS,Duan L,eta1.Screeningofcommondeafgenes

inpregnantwomen[J].ChinJLabMed,2013,36(5):444—445.

专家简介:

商微,硕士生导师,主任医师,中华医学会生殖医学分会委员、中国医师协会生殖医学专业委员会委员、中国康复医学会生殖健康专业委员会副主任委员等学术任职,曾赴美研修,擅长辅助生殖技术、卵巢功能减退患者的治疗、复发性流产的治疗,牵头或承担国家重点研发项目及省部级课题数项,获多项省部级奖。

25人喜欢

1人收藏

0人打赏

精彩评论

相关新闻

![]()

![]()

![]()

推荐阅读

©2012 北京华媒康讯信息技术股份有限公司 All Rights Reserved. 注册地址:北京 联系电话:82736610

京公网安备 11010802020745号

京公网安备 11010802020745号