「白求恩·肿瘤病理学社」之「三甲病理现场」,旨在促进国内恶性黑色素瘤病理诊断的规范化、增强相关分子检测意识,提高恶黑精准诊断水平。

「白求恩·肿瘤病理学社」之「三甲病理现场」第十一场直播

中南大学湘雅医院周建华教授的分享主题是《黑色素瘤疑难病例诊断思路》,范青松教授和黄三钱医师的分享主题为《黑色素瘤的病例分享》。衡道病理特邀中南大学湘雅医院

刘雀屏

老师根据三位老师的分享主题梳理配套学习笔记。以下内容整理自周建华教授的讲课“《黑色素瘤病理诊断临床实践》指南解读”

恶性黑色素瘤,又名黑素瘤,是一种起源于皮肤、黏膜和一些体内器官(如消化道、中枢神经系统等)局部黑素细胞的恶性肿瘤,占皮肤癌死亡率的绝大部分。

黑素细胞呈paget样播散(黑素细胞呈单个散在分布,尤其在表皮的上层);真表皮交界处黑色素细胞分布不规则:细胞巢大小、形状不一,分布不规则,细胞巢融合性的增殖,黑素细胞排列松散。缺乏成熟现象(黑素细胞/巢从病变的顶部到底部没有变小)黑色素瘤细胞可以是上皮样细胞、梭形细胞、透明细胞、横纹样细胞等,并且可以排列成多种结构生长模式(如嵌套状、小梁状、腺状、片状和乳头状);此外,黑色素瘤可以出现异源性分化,如软骨性、骨样、横纹样、成纤维细胞和肌成纤维细胞。核具有多形性(核增大>1.5倍基底角质形成细胞,核深染,染色质粗糙不规则、块状,显著的嗜酸性核仁,粉尘状细胞质)。间质改变:

不同程度炎症细胞浸润,真皮纤维化,色素分布不规则。浅表播散型黑色素瘤(SSM)

:最常见的类型,具有异型性的黑素细胞不对称增殖,细胞呈显著的paget样播散(面积>0.5mm²),BRAF V600E突变。恶性雀斑型黑色素瘤(LMM)

:慢性晒伤皮肤的老年患者多见,黑素细胞沿真皮表皮连接处融合形成小巢,细胞巢水平排列,大小、形状不一,可延伸到毛囊,显著的日光性弹力纤维变性,非典型黑素细胞侵入真皮,可有BRAF非V600E、NRAS或KIT突变。肢端雀斑型黑色素瘤(ALM)

:我国最常见的皮肤黑素瘤组织学类型,位于肢端(手掌、脚掌和甲下),具有异型性的黑素细胞非对称雀斑样增生>7mm,常累及外分泌腺的导管,可有KIT突变。结节性黑色素瘤(NM)

:无ABCDE规则的临床特征,无水平生长期,真皮内非典型黑素细胞结节状增生。促结缔组织增生性黑素瘤(DM)

:多见于慢性晒伤皮肤的老年患者,病变界限不清,瘤细胞呈梭形,量少,伴显著间质纤维化及胶原纤维形成,约50%出现交界处非典型雀斑样黑素细胞增生,血管周围淋巴细胞聚集,有亲神经现象。MelanA、酪氨酸酶、HMB45阴性,~50%出现NF1、TP53突变。痣样黑素瘤

:疣状或穹窿型,轻微不对称,无水平生长阶段,外生结节表面常被变薄的表皮所覆盖,黑素细胞被长,薄,相互连接的表皮分隔,有假成熟现象,有丝分裂像多见。起源于蓝痣的黑色素瘤

:周围有预先存在的蓝痣,细胞密度高无间质,有坏死,BAP1核染色丢失,GNAQ,GNA11,CYSLTR2,EIF1AX突变,可以出现BAP1、SF3B1突变。除此之外,还存在气球细胞样、印戒细胞、小细胞黑色素瘤等特殊类型。癌症基因组图谱网络(Cancer Genome Atlas Network)最近提供了一种基于基因改变的皮肤恶性黑色素瘤分类方案:BRAF,RAS, NF-1,Triple WT,未来基因组分类可能会取代目前的病理亚型。

【参考文献】cutaneous melanoma-A review in detection, staging, and management. Hematol Oncol Clin North Am, 2019.

阳性:

S100、Sox10、HMB45、Melan-A、MiTF1、Tyrosinase、PRAME、PNL2,KBA62、Ki67>10%(良性黑素细胞痣一般<2%)阴性:

p16(马赛克模式),Cytokeratin,CD34,CD45,CD68黑素瘤HE形态多变,鉴别诊断比较广泛,不同的组织学亚型有不同的疾病需要鉴别,侵袭性黑素瘤可能模拟任何未分化恶性肿瘤。发育不良痣:没有不对称,没有paget样蔓延,没有膨胀生长的细胞巢聚集,无表皮溃疡,真皮黑素细胞的细胞成熟。特殊部位黑素细胞痣: 位于头皮,耳朵,皮肤皱褶部位,乳房,生殖器的黑素细胞痣会具有不同程度的细胞和结构异型性。有丝分裂活跃痣(创伤后,活检后,妊娠期,晕痣):没有细胞学的异型性,真皮黑素细胞成熟,无病理性核分裂像。Spitz肿瘤:年轻人,多见于四肢,一般<6mm,真皮内肿瘤细胞有丝分裂<1个/mm²,ALK, ROS1或pan-TRK+,可具有ALK, ROS1, NTRK1/3, BRAF或RET融合,一般没有基因畸变。BAP1失活黑素细胞瘤(BIMT):没有肿瘤坏死,真皮有丝分裂<1个/mm²,上皮样成分中BAP1核染色丢失,BRAF突变和BAP1突变/丢失。细胞性蓝痣:没有核异型性,没有肿瘤坏死,没有重叠的核,有丝分裂< 1个 / mm²,GNAQ、GNA11或CYSLTR2突变。鲍文病(原位鳞状细胞癌):上皮全层具有异型性,paget样细胞的黑色素细胞标记阴性。乳腺外Paget病(EMPD):CK7+,CEA+,GCDFP-15+(原发性EMPD),CK20+。默克尔细胞癌:神经内分泌标记物(突触素,嗜铬粒素)+,CK20+。非典型纤维黄色瘤/多形性皮肤肉瘤:与表皮不相连,SMA+。透明细胞肉瘤:具有黑色素分化的软组织肿瘤,组织学和免疫表型类似于黑素瘤,但具有特异性EWSR-ATF1融合性基因。 病例分析1

女性,57岁,既往体健,体检发现右侧腋窝多个肿大淋巴结,较大者约3×3cm大小,伴压痛,形态欠规则,边界欠清,活动度欠佳。彩超:

(1)右侧腋窝多发混合性结节,性质待定:淋巴瘤?占位待删;(2)右乳多发无回声结节(BI-RADS 2类)。

HE形态总结:

淋巴结内见肿瘤细胞呈巢,细胞体积较大,胞浆透亮,核仁明显,核膜较厚,可见病理性核分裂像,无色素。 图4 淋巴结免疫组化

图4 淋巴结免疫组化

病理诊断:

(右腋窝淋巴结)气球细胞样黑色素瘤淋巴结转移。*如有原发灶,在进行前哨淋巴结有无转移的判断前,应当对原发灶切片进行详细审阅。气球细胞黑色素瘤(Balloon cell melanoma,BCM):

是恶性黑色素瘤的一种罕见表现,为缺乏色素的、大的、具有泡沫状胞浆的肿瘤细胞,核仁可以比较明显。文献对76例BCM进行总结分析显示:BCM最常见于下肢,其次是上肢和躯干,68%的皮损大于1cm,73%皮损可见溃疡,原发性BCM中位Breslow厚度病例直径2.5 mm,53%为转移性,最常见于黑素瘤进展的晚期阶段。免疫组化:S100(73%),HMB45(52%)和MelanA(40%)。【参考文献】Balloon cell melanoma: a systematic review, Inter J Dermatol, 2021*黑色素瘤HE形态多样,病理诊断上具有一定的难度与挑战性,对于细胞形态特殊的肿瘤,要想到黑素瘤的一些特殊类型,除此之外,还存在印戒细胞样黑色素瘤,透明细胞型黑色素瘤,横纹肌样黑色素瘤,小细胞型黑色素瘤等特殊类型。女性 38岁,小肠肿块

图7 小肠肿瘤免疫组化

图7 小肠肿瘤免疫组化

HE形态特点总结:

肿瘤细胞呈巢状,圆形或椭圆形,大小形态比较一致,胞浆透亮。阴性:CD117(-),Dog-1(-),CD34(-),SMA(-),Des(-),Vimentin(+/-),CK(-),EMA(-),CgA(-),HMB45(-),MelanA(-),MPO(-),CD1a(-),Langerin(-),CD68(-),Myogenin(-)。阳性:S-100(+),SOX10(+),Syn(+,30%),CD56(+/-),Ki67(+,10%)。病理诊断:

(小肠)恶性胃肠道神经外胚层肿瘤(MGNET)。恶性胃肠道神经外胚层肿瘤(MGNET):

是发生在胃肠道、形态学上与软组织透明细胞肉瘤、黑素瘤明显相似恶性肿瘤,免疫组化表达原始神经脊和神经内分泌标志物(CgA、Syn、CD56),一致性的表达S-100和SOX10,不表达黑色素细胞标志物(HMB45和MelanA),遗传学上具有EWSR1-CREB1或EWSR1-ATF1融合基因的过表达,无黑素生成。*当肿瘤细胞表达S-100,SOX10时,除了想到黑素瘤,还要与其他组织形态及免疫表型相似肿瘤,基因检测对鉴别诊断帮助很大。女性,54岁,发现胸部肿物3年,外院彩超提示“皮下囊肿”,未处理。

4个月前,来我院进行肿物手术切除送病检,皮损扩大切除术后3个月,PET-CT发现右腋窝糖代谢稍增高的增大淋巴结,活检。 图8. 胸部肿物肉眼观①及HE镜下图像②-⑥。肿瘤细胞排列呈巢状,伴炎症细胞浸润,皮肤基底层有肿瘤细胞佩吉特样浸润。肿瘤细胞表现为梭形,部分呈上皮样,高倍镜下见多核瘤巨细胞,异型性明显,但核分裂少见。

图8. 胸部肿物肉眼观①及HE镜下图像②-⑥。肿瘤细胞排列呈巢状,伴炎症细胞浸润,皮肤基底层有肿瘤细胞佩吉特样浸润。肿瘤细胞表现为梭形,部分呈上皮样,高倍镜下见多核瘤巨细胞,异型性明显,但核分裂少见。

图9 胸部肿物免疫组化

图9 胸部肿物免疫组化

免疫组化总结:

HMB45(二次均极少数+),Melan-A(+),P53(约70%+),S-100(++),SOX10(++),Vim(++),Ki67(约10%+),CD117(个别细胞+),P16(个别细胞+),CD68(-)、CD99(-)、CK(-)、Desmin(-)、MyoD1(-)、SMA(-)。基因检测:

C-KIT、BRAF-V600E、NRAS均为野生型;FISH检测:C-MYC(+),CCND1(+),CNKN2A/CEP9(+),P16基因纯合性缺失。

图10 皮损扩大切除术后3个月淋巴结活检HE图像及免疫组化:肿瘤细胞呈上皮样,胞浆丰富,异型性显著,无色素。病理诊断:

(右下腹部)恶性Spitz肿瘤,(右腋窝淋巴结)有肿瘤转移(2/21)。恶性Spitz肿瘤(malignant Spitz tumor,MST):

ICD-O编码8770/3又名Spitz样黑色瘤,是一种少见的黑素瘤亚型,具有特征性的临床特征、组织病理学特征和遗传学改变。临床表现为结节状的黑素瘤,多发生与低程度的日光照射(low-CSD)部位。许多病例中,如果没有临床进展(具有明显的区域或远处转移)、死亡和独特的分子改变,其与具有不确定的恶性潜能的具有异型性的Spitz肿瘤的鉴别是很难的。

女性,34岁,发现右侧腹股沟肿块3个月,外院右侧腹股沟穿刺病检示:考虑恶性外周神经鞘膜瘤,不排恶性黑色素瘤、滑膜肉瘤、透明细胞软组织肉瘤。入院行化疗,化疗方案为异环磷酰胺+吡柔比星,并予以维莫非尼靶向治疗,并行手术。

MRI:

胸椎、胸骨、多处肋骨、左侧肱骨、腰椎多发骨质改变,考虑骨转移瘤可能。PET-CT:

多处颈腰椎、双侧肱骨、双侧锁骨、双侧肩胛骨、胸骨、多处肋骨及骨盆多发骨质改变。送检组织:

1. 右大腿皮瓣:大小约3×2×1.5cm,于皮肤表面可见不均匀分布的灰黑色区,其下切开成结节样生长,结节最大径约0.1-0.3cm,区域紧邻基底部;2. 右腹股沟肿块:见肿块1个,最大径约5cm,切面实性、灰黄、质软,区域成囊性改变,边界稍不清。 图11 皮肤肿物HE图像。①.肿瘤从表皮基底部移行至真皮及皮下组织;②.真皮组织中肿瘤细胞分布不均匀,有色素,整体细胞异型性小,没有明显的核分裂像;③-④.皮下肿瘤细胞呈结节样生长,无色素。

图11 皮肤肿物HE图像。①.肿瘤从表皮基底部移行至真皮及皮下组织;②.真皮组织中肿瘤细胞分布不均匀,有色素,整体细胞异型性小,没有明显的核分裂像;③-④.皮下肿瘤细胞呈结节样生长,无色素。

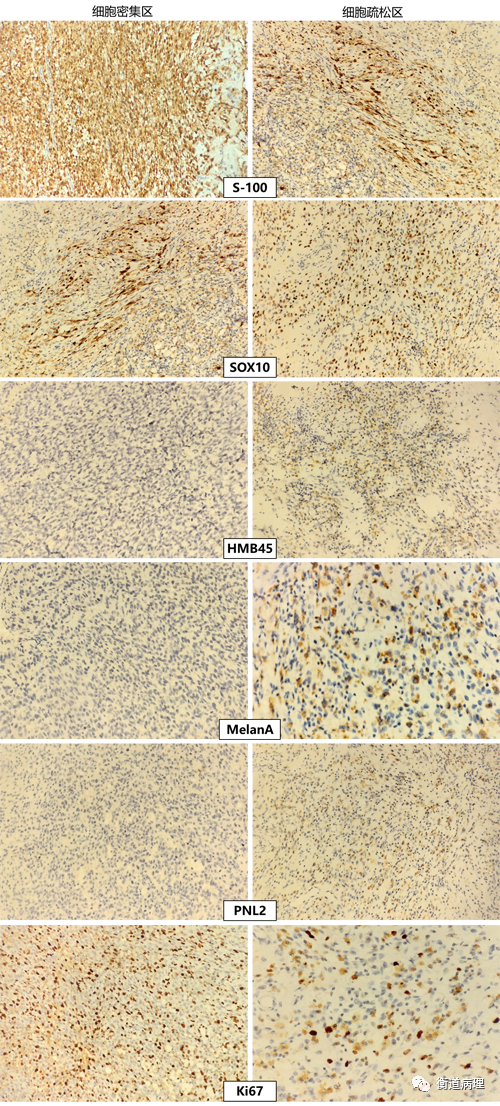

图12 腹股沟肿物HE图像。①.肿瘤具有实性片状生长致密细胞区域与疏松细胞区域,肿瘤细胞浸润到皮下脂肪;②-③.细胞密集区细胞异型性较大,核仁明显,核分裂像非常活跃,伴有坏死;④-⑤.细胞疏松区中区域呈囊性,血管增生较丰富,增生的血管区周围围绕大小形态比较一致的嗜酸性细胞;⑥-⑧.疏松区中还可见色素细胞丰富区(细胞穿插在纤维间质中,异型性较小)、横纹肌样细胞区、钙化区。

图12 腹股沟肿物HE图像。①.肿瘤具有实性片状生长致密细胞区域与疏松细胞区域,肿瘤细胞浸润到皮下脂肪;②-③.细胞密集区细胞异型性较大,核仁明显,核分裂像非常活跃,伴有坏死;④-⑤.细胞疏松区中区域呈囊性,血管增生较丰富,增生的血管区周围围绕大小形态比较一致的嗜酸性细胞;⑥-⑧.疏松区中还可见色素细胞丰富区(细胞穿插在纤维间质中,异型性较小)、横纹肌样细胞区、钙化区。

图13 腹股沟肿物免疫组化

阳性:

S-100、SOX-10、Ki-67(热点区约40%)、MDM2(部分+);阴性:

MelanA、HMB45、PNL2、CyclinD1、STAT6、CD34、CD31、 F8、Fli-1、Oct3/4、CDK4。*反复询问患者,诉于送检的右大腿病灶曾有皮肤溃疡史(右腹股沟肿块)伴有S-100及SOX-10阳性的恶性肿瘤,镜下形态多样,以梭形形态为主,区域显著异型性且伴有较多病理性核分裂像(>10/10HPF),可见横纹肌样分化及骨样化生结构。(右大腿皮瓣)色素性病变,病变从表皮向皮下组织移行,细胞有分化成熟现象,形态学温和,结合临床有治疗过程,不排肿瘤治疗后退行性改变,皮瓣的基底部仍可见肿瘤细胞。二者综合分析有以下考虑:1.恶性黑色素瘤;2.恶性外周神经鞘膜瘤。该两种肿瘤均为神经嵴细胞起源,形态学及免疫组化表达有重叠,请结合临床手术所见,明确腹股沟肿块与皮瓣的关系,两者是否有移行,若有移行则更倾向恶性黑色素瘤,并请明确身体其他部位是否存在色素性病变,排除转移可能。恶性外周神经鞘膜瘤

(Malignant peripheral nerve sheath tumor, MPNST):

是一种起源于周围神经的梭形细胞肉瘤,可继发于神经纤维瘤病、放疗后;肿瘤通常位于椎旁软组织。MPNST是一种典型的单形梭形细胞恶性肿瘤,呈宽的、交叉的人字型束状排列。多细胞区和少细胞区互相融合,形成大理石样外观;核分裂高,常出现地图样坏死;肿瘤细胞常在血管周围环绕,常可以看到神经纤维瘤的转变;可有异源性分化,最常见的形式是横纹肌母细胞肉瘤(所谓的恶性Triton肿瘤),其他异源性成分包括腺样分化、血管肉瘤、脂肪肉瘤和软骨肉瘤分化等。

图14 MPNST典型HE图像。肿瘤细胞疏密相间,呈大理石样①,肿瘤细胞常围绕血管排列②,常可以看到神经纤维瘤的转变③,S-100不同程度阳性④,可以出现横纹肌样分化和骨肉瘤样分化⑤-⑥。

1. 黑素瘤HE形态多样,病理诊断上具有一定的难度与挑战性,重视无色素或少量色素的恶性黑色素瘤的诊断与鉴别诊断,提高特殊类型黑素瘤的诊断意识,降低误诊的风险。2. 基因检测在疾病的诊断、治疗及预后评估中发挥越来越重要的作用,基于基因改变的分型正在越来越广泛应用于肿瘤分类,我们需重视基因检测的重要性。3. 加强多学科(如核医学、皮肤外科、放射、B超等)之间合作、沟通与交流,提高恶性黑色素瘤MDT团队规范化诊疗水平。

图4 淋巴结免疫组化

图7 小肠肿瘤免疫组化

图8. 胸部肿物肉眼观①及HE镜下图像②-⑥。肿瘤细胞排列呈巢状,伴炎症细胞浸润,皮肤基底层有肿瘤细胞佩吉特样浸润。肿瘤细胞表现为梭形,部分呈上皮样,高倍镜下见多核瘤巨细胞,异型性明显,但核分裂少见。

图9 胸部肿物免疫组化

图11 皮肤肿物HE图像。①.肿瘤从表皮基底部移行至真皮及皮下组织;②.真皮组织中肿瘤细胞分布不均匀,有色素,整体细胞异型性小,没有明显的核分裂像;③-④.皮下肿瘤细胞呈结节样生长,无色素。

图12 腹股沟肿物HE图像。①.肿瘤具有实性片状生长致密细胞区域与疏松细胞区域,肿瘤细胞浸润到皮下脂肪;②-③.细胞密集区细胞异型性较大,核仁明显,核分裂像非常活跃,伴有坏死;④-⑤.细胞疏松区中区域呈囊性,血管增生较丰富,增生的血管区周围围绕大小形态比较一致的嗜酸性细胞;⑥-⑧.疏松区中还可见色素细胞丰富区(细胞穿插在纤维间质中,异型性较小)、横纹肌样细胞区、钙化区。